1.

2 | Apprentissage et enseignement

1.

2 | Apprentissage et enseignement

Laisser à l’élève le soin de

résoudre le problème d’apprendre, c’est se soustraire

au devoir de résoudre le problème

d’enseigner.

B.F. Skinner

(1968 : 171).

1. 2. 1. Le savoir et les savoirs

1. 2. 2. Modèles ternaires de la situation d’enseignement–apprentissage

1.

2. 1. Le savoir et les savoirs

À chacun des différents niveaux

d’apprentissage évoqués dans les pages qui

précèdent, nous avons associé un type de

« savoir », du « savoir quelque chose »

au « savoir » tout court, en passant par le

« savoir-faire ». Il est bien évident

qu’apprendre, c’est toujours apprendre quelque chose, dans le but de

connaître, de « savoir ». Mais toute

l’ambiguïté de ce terme est qu’il apparaît en

amont comme en aval du processus « apprendre » ; le

savoir (S) désigne aussi bien

l’objet de l’apprentissage

(a) que son résultat, son

produit, selon l’équation :

S à a à S.

La situation se complique quand on sait que, pour les cognitivistes, le terme de

cognition, qui peut être considéré comme synonyme de

« savoir » ou « savoirs », recouvre

à la fois le processus

d’apprentissage et son produit. En effet, selon Le Ny,

la cognition recouvre à la fois

l’ensemble des activités qui concourent à la connaissance,

qu’elles fonctionnent de façon correcte ou plus ou moins correcte,

et l’ensemble des produits de ces activités, qu’il

s’agisse de connaissances proprement dites, d’erreurs franches, de

représentations et de croyances approximatives, ou partiellement

inexactes (1992 :

136)

52.

On constate que cette définition

s’éloigne considérablement de la conception traditionnelle

de l’apprentissage comme acquisition d’un savoir

préétabli, et de la conception corrélative de

l’enseignement comme « transmission des savoirs ». En

effet, l’auteur cité va jusqu’à considérer que

« les erreurs franches » et « les croyances

approximatives » non seulement concourent à la connaissance

mais qu’elles en font partie. Et

même si nous n’adhérons pas tout à fait au

regroupement des activités d’apprentissage et des connaissances en

un seul et même concept, il nous faut tout au moins reformuler notre

équation de départ, pour tenir compte du fait que le savoir acquis

n’est jamais l’équivalent exact du savoir à

acquérir : S

à

a

à

S’.

Or, dans le cadre de l’apprentissage par

instruction, la médiation de l’enseignant intervient sur le

« savoir savant » pour le didactiser

(

d), le transformer en

« savoir à faire apprendre », et notre

équation se transforme à nouveau pour donner :

S

à

d

à

S’à

A

à

S’’. Si nous nous

intéressons à l’apprenant

(

A) en tant que sujet de

l’apprentissage, nous tenons ici deux des trois côtés du

triangle pédagogique : le côté de la didactisation, ou

de la « transposition didactique »

(

S

à

d

à

S’) d’une part, et celui de

la pédagogie

(

S’à

A

à

S’’)

d’autre part.

1.

2. 2. Modèles ternaires de la situation

d’enseignement–apprentissage

— Le

triangle pédagogique

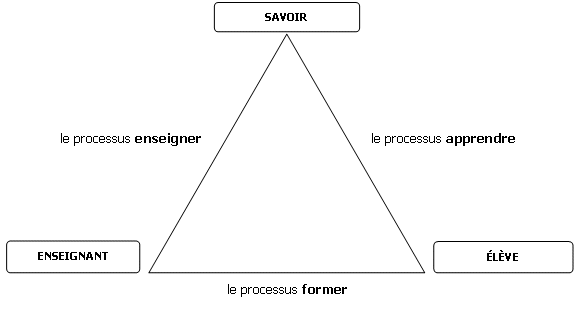

Arrivé à ce stade de notre

réflexion, il devient nécessaire de définir un terme

déjà utilisé à plusieurs reprises, celui de

« triangle pédagogique », que nous empruntons

à Houssaye (1988),

cf.

Figure 1.1 ci-dessous. La thèse de cet auteur est que la relation

triangulaire pédagogique fonctionne selon le principe du tiers exclu,

qu’il définit ainsi :

La situation pédagogique peut être

définie comme un triangle composé de trois éléments,

le savoir, le professeur et les élèves, dont deux se constituent

comme sujets tandis que le troisième doit accepter la place du mort ou,

à défaut, se mettre à faire le fou.

Les processus sont au nombre de trois :

« enseigner » qui privilégie l’axe

professeur-savoir, « former » qui privilégie

l’axe professeur–élèves,

« apprendre » qui privilégie l’axe

élèves–savoir ; sachant qu’on ne peut tenir

équivalemment les trois axes, il faut en retenir un et redéfinir

les deux exclus en fonction de lui (op.

cit. : 233).

Figure 1.1

- Le triangle pédagogique de J. Houssaye

— Une

approche ternaire de la formation

La littérature du domaine propose bien

d’autres modèles de la relation pédagogique, souvent

construits, comme le modèle de Houssaye, sur une forme ternaire. Dans

leur ouvrage sur l’autoformation, Carré

et al. (1997 : 34 et s.), qui font

allusion à la « problématique des trois

maîtres » d’un illustre devancier,

Rousseau

53,

proposent un modèle ternaire de la formation

(Figure 1.2).

Ces auteurs insistent sur la valeur heuristique de

l’approche ternaire, qui leur permet une analyse de chaque niveau de

l’autoformation, à la fois « polarisée sur un

aspect spécifique (psychologique, pédagogique, social) et

dialectiquement articulée aux trois autres ».

Corrélativement, la prise en compte de la dimension dialectique permet

d’échapper aux pièges du psychologisme, du sociologisme et

du

pédagogisme (ou

technicisme), qui guettent quiconque se focalise sur un seul des trois

pôles de la situation de formation (pour nous :

la situation

pédagogique).

Le modèle proposé par Carré

et al. accorde au

pôle de l’Environnement autant d’importance qu’aux

pôles du Sujet apprenant et du Dispositif de formation. Cette importance

accordée au pôle « éco » est

relativement nouvelle dans le domaine de la pédagogie, mais elle nous

semble surtout justifiée par le fait que, dans les milieux de

l’autoformation étudiés par ces auteurs, le Sujet apprenant

est typiquement un adulte, engagé dans un milieu socioprofessionnel qui

constitue un élément non négligeable de son environnement

d’apprentissage. L’influence du facteur

« sociopédagogique » nous semble moins importante

dans le cadre de l’apprentissage institutionnel traditionnel qui est celui

de notre présente étude. Par ailleurs, la fusion

opérée dans ce modèle entre l’enseignant et les

supports d’apprentissage, sous l’étiquette commune de

« dispositif de formation » nous paraît

préjudiciable à l’analyse de ce qui fait la

spécificité du dispositif humain d’une part et des

dispositifs non humains d’autre part. Comme le fait remarquer Springer,

« le fait de classer l’enseignant dans la catégorie des

ressources et des moyens peut déranger et choquer »

(1996 : 166). Nous admettons volontiers que, du point de vue de

l’apprenant, l’enseignant puisse être considéré

comme une ressource parmi d’autres. Ce qui nous choque dans ce

regroupement, c’est que, en mettant sur le même plan

l’enseignant et les ressources, il ne met pas en évidence les

rôles distincts joués par l’enseignant dans la

médiatisation du savoir (la didactisation des ressources) et la

médiation pédagogique.

— Un

modèle systémique

Figure 1.3

–Le modèle systémique d’Altet

Un

troisième modèle, dont on peut considérer qu’il

complète celui de Houssaye en explicitant les champs de la didactique et

de la pédagogie, est le modèle systémique proposé

par

Altet (1997 : 15-17,

Figure 1.3 ci-dessus). Ce modèle, qui décrit la

pédagogie comme « la régulation fonctionnelle et

dialectique entre les processus enseigner–apprendre,

apprendre–enseigner [...], met l’accent sur la dynamique de la

régulation pédagogique qui est plus de l’ordre du flux, de

l’énergie et du temps que de l’équilibre entre des

pôles » (Altet, 1991, cité par Altet,

1997 : 15). L’approche systémique a été

vulgarisée par des auteurs comme De Rosnay (1975), et appliquée au

domaine pédagogique par Gagné (1975, cité par Altet,

op. cit. : 16).

D’après Lerbet, « [l’approche systémique]

n’occupe pas encore en éducation la place souvent

prépondérante qu’elle peut avoir dans d’autres

disciplines comme, par exemple, les sciences de la cognition »

(1997 : 5). Tout en regrettant que la référence aux

systèmes et à la systémique soit devenue une mode qui

suscite « des discours parfois péremptoires »,

Demaizière et Dubuisson retiennent que, « sans être une

science ou une théorie à laquelle se référer

nécessairement », la systémique est

« liée à une démarche qui se révèle

utile [...] dans le champ de l’utilisation des

NTF54

dans la formation » (1992 : 151).

D’après De Rosnay, tandis que

l’approche analytique convient bien à l’analyse des

systèmes homogènes, « c’est-à-dire

comportant des éléments semblables et présentant entre eux

des interactions faibles, [...] les lois d’additivité des

propriétés élémentaires ne jouent [...] plus dans le

cas des système de haute complexité, constitués par une

très grande diversité d’éléments liés

par des interactions fortes » (1975 : 118). Il nous

apparaît que la diversité des éléments qui composent

ce système complexe qu’est la situation

d’enseignement–apprentissage, ainsi que les interactions fortes qui

lient ces éléments entre eux, rendent l’approche

systémique particulièrement appropriée à

l’étude d’un tel système.

— Le

modèle SOMA de Legendre

Dans son

Dictionnaire actuel de

l’éducation55,

Legendre définit un modèle de

situation

pédagogique56

qui comporte quatre composantes :

- le

sujet (S) : l’être humain mis en situation

d’apprentissage (que nous appelons l’apprenant) ;

- l’objet

(O) : les objectifs à atteindre (pour nous, le savoir) ;

- le

milieu (M) : l’environnement éducatif humain (enseignant,

orienteurs, conseillers, etc.), les opérations (administratives et

d’évaluation) et les moyens (locaux, équipements,

matériel didactique, temps, finances) ;

- l’agent

(A) : les « ressources d’assistance » telles que

les personnes (enseignant, autres élèves), les moyens (livres,

matériel audiovisuel, etc.) et les processus (travail individuel ou

collectif, cours magistral, etc.) (Legendre, 1988, cité par Germain,

1989,

passim).

Ce

modèle de la situation pédagogique, adapté au domaine de la

didactique des langues par Germain, est illustré par le schéma de

la Figure 1.4 (ci-dessous) .

La relation pédagogique, qui se trouve au centre

de la situation pédagogique, se définit comme

« l’ensemble des relations d’apprentissage,

d’enseignement et didactique dans une situation

pédagogique » (Legendre,

op. cit. : 491).

Par rapport au modèle de Carré, celui de Legendre présente

l’avantage de ne pas faire de l’environnement un pôle parmi

les trois pôles de la situation pédagogique, mais un Milieu qui

inclut les trois autres pôles. En

revanche, la position de l’enseignant paraît peu claire,

puisqu’on le retrouve aussi bien en tant que composante de l’Agent

que comme composante du Milieu. D’ailleurs, ces deux composantes Agent et

Milieu semblent se recouper. Nous reviendrons sur ce modèle lors de notre

discussion d’un modèle de la situation pédagogique propre

à l’apprentissage des langues.

Figure 1.4

– Le modèle

SOMA de la situation

pédagogique (Legendre, 1988, adapté à la didactique des

langues par Germain, 1989)

— Un

modèle provisoire

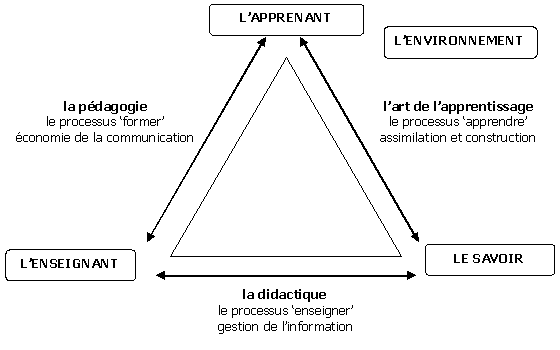

Nous proposerons un premier modèle, basé

sur le triangle pédagogique de Houssaye, de qui nous avons

conservé provisoirement la terminologie des trois

« processus » : apprendre, enseigner et former

(

Figure 1.5). Nous y

intégrons le champ de la didactique, que nous associons à la

gestion de l’information et celui de la pédagogie, qui

relève de l’économie de la communication

(d’après Lerbert, 1984 : 33). Pour faire pendant aux deux

champs

57

de la didactique et de la pédagogie, nous proposons, à

défaut d’oser le néologisme

d’« apprentique », mais pour tout au moins mettre en

évidence le point de vue

émique de notre

approche, « l’art de l’apprentissage ». Les

flèches doublement orientées qui relient les trois pôles de

notre modèle symbolisent la stabilité dynamique, les

équilibres de flux, l’interaction, caractéristiques

empruntées à l’approche systémique. Enfin, nous

attribuons provisoirement une place « flottante » à

la composante Environnement de la situation pédagogique, place qui

demandera à être affinée ultérieurement.

Ce premier modèle va nous permettre de discuter

des rapports entre pédagogie et didactique, termes soit souvent confondus

dans l’usage courant soit au contraire revendiqués comme distincts,

voire opposés par les spécialistes des champs qu’ils

désignent.

Figure 1.5

– Un premier modèle de la situation

d’enseignement–apprentissage